«La danza è un dono degli dei, Shiva Nataraja è il signore della danza, è un’arte difficile. […] Si entra in sala danza come si entra nel tempio, nella moschea, nella chiesa, nella sinagoga, per ritrovarsi, riallacciarsi (il termine religione), unificarsi».

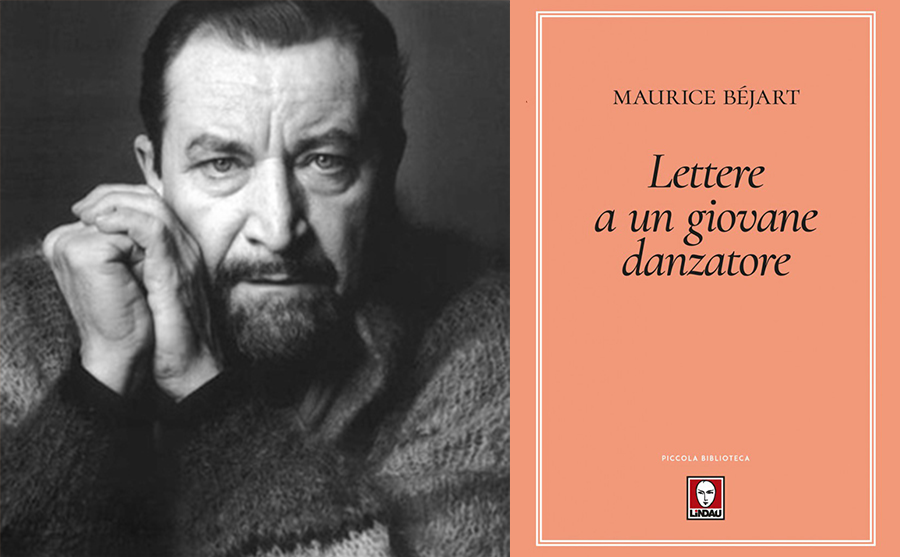

L’idea della dimensione sacra della danza è più volte reiterata nelle poche ma intense pagine che compongono il libro “Lettere a un giovane danzatore” di Maurice Béjart, edito da Piccola Biblioteca Lindau.

Le risposte agl’infiniti interrogativi che un giovane danzatore pone al suo maestro non sono scontate, e il maestro stesso spesso non le possiede, nemmeno se si tratta di uno dei massimi protagonisti della danza del Novecento. La danza è un’arte che porta a mettersi quotidianamente in discussione, a scoprirsi e a riscoprirsi in un ciclo eterno, è un’arte effimera, che si svolge nel qui ed ora, non ripetibile in quanto mai uguale a sé stessa.

La sala danza, la sbarra, lo specchio sono gli elementi della quotidianità del danzatore, preziosi alleati ma anche, allo stesso tempo, infidi ostacoli. La lezione di danza non è solo una ginnastica, un allenamento quotidiano, bensì costituisce una vera e propria presa di coscienza. In essa, secondo Béjart, gli stili e la tecnica quasi si annullano per lasciare spazio a qualcosa di infinitamente più grande: la consapevolezza.

Nella danza la centralità dell’interprete è fondamentale: la coreografia prende vita soltanto quando il ballerino che la esegue la fa propria e, in qualche modo, la plasma. Soltanto così diventerà interessante per il pubblico, altrimenti resterà solo una mera sequenza di passi, un esercizio estetico. Il ballerino assume pertanto, in un certo senso, anche il ruolo del creatore, ritornando così su quel concetto di sacralità che permea la danza fin dalle sue origini, riflettendosi però in senso più ampio sull’uomo e sulla vita.

In Giappone, nei templi shinto, sull’altare uno specchio rimpiazza l’immagine della divinità. Penso alla frase indù:

Tu sei quello

TAT TWAM ASI